交通事故の示談の時効は最短3年!期限や延長方法について解説

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

この記事でわかること

交通事故に遭い損害を受けると、損害を受けた被害者は加害者に対して損害賠償を請求する権利を得ます。この権利を“損害賠償請求権”といいます。損害賠償請求権には時効があるため、注意しなければなりません。 本記事では、「交通事故の時効」に着目し、期限や延長方法などについて詳しく解説していきます。 ※なお、本記事は民法改正(令和2年4月1日施行)に従った内容となっています。時効の起算日が令和2年4月1より前の場合は、改正前の時効が適用となりますのでご注意ください。

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

0120-790-073

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

交通事故に遭いお困りの方へ

目次

交通事故の示談の時効は3年または5年

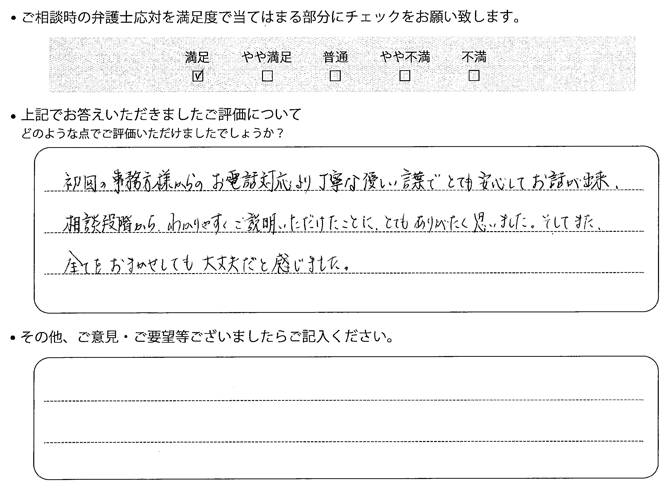

交通事故の時効の期限は、事故によって生じた損害に応じて異なります。 たとえば、物損事故による物損であれば3年で人身事故や死亡事故による人身損害あれば5年が時効の期限となります。なお、時効の“起算日”は事故類型などによって異なります。そのため、「いつから数えて3年(あるいは5年)なのか」という点に注意しなければなりません。 時効期限が過ぎると損害賠償請求権が消滅するため、損害賠償を請求することができなくなります。そのため、時効までに示談を成立させる必要があります。

| 交通事故の種別 | 示談成立までの目安期間 | 損害賠償請求権の時効 |

|---|---|---|

| 物損事故 | 1~2ヶ月程度 | 3年 |

| 人身事故(後遺障害なし) | 半年程度 | 5年 |

| 人身事故(後遺障害あり) | 半年~1年程度 | 5年 |

| 死亡事故 | 半年~1年程度 | 5年 |

上表のとおり、示談成立までにかかる期間は一般的な物損事故だと1~2ヶ月程度と長くありませんが、示談交渉を開始する前から時効のカウントが始まっているため、「どのタイミングで時効のカウントが開始するのか」を知っておくことが大切です。 では、時効開始のタイミングを解説していきます。

時効開始のタイミングは?

時効開始のタイミングは、“加害者情報が判明した日または損害が確定した日の翌日”となります。 ひき逃げ等の場合を除いて、通常は事故発生日に加害者の情報が判明するため、物損事故、人身事故、死亡事故のうち死亡に至るまでの治療費などは「事故発生日の翌日」から時効のカウントが開始されます。 なお、後遺障害が残った場合の後遺障害部分の損害賠償については、損害が確定する日=症状固定日であるため、「症状固定日の翌日」から時効のカウントが開始されます。

症状固定とは?

これ以上治療を続けても、症状の改善が見込まれないことをいいます。

下表にて、事故の種類別に時効の起算日をまとめましたのでみていきましょう。 時効の期限を過ぎてしまうと、加害者に対する損害賠償請求権を失うため、注意が必要です。

| 事故の種類 | 時効期限 | 起算日 |

|---|---|---|

| 物損事故 | 3年 | 事故発生日の翌日から |

| 人身事故(後遺障害なし) | 5年 | 事故発生日の翌日から |

| 人身事故(後遺障害あり) | 5年 | 症状固定日の翌日から |

| 死亡事故 | 5年 | 死亡した日の翌日から |

| 加害者が不明の場合 | 20年 | 事故発生日の翌日から |

保険会社への保険金請求は3年で時効

交通事故では、損害賠償請求権のほかに、加害者側の自賠責保険会社に対して保険金を請求できる権利=“保険金請求権”を得ることがあります。 しかし、この保険金請求権においても時効が定められているため、注意しなければなりません。 保険金請求権の時効は、どの費目を請求する場合も「3年」となります。そのため、時効期限を念頭に置きながら自分の保険会社への保険金請求や加害者側の自賠責保険会社への保険金請求の手続きを行いましょう。 時効が過ぎてしまうと、保険会社から保険金を支払ってもらえなくなります。

| 損害の内容 | 時効期限 | 起算日 |

|---|---|---|

| 傷害による損害 | 3年 | 事故発生日の翌日から |

| 後遺障害による損害 | 3年 | 症状固定日の翌日から |

| 死亡による損害 | 3年 | 死亡した日の翌日から |

交通事故の示談で時効に注意すべき3つのケース

交通事故の示談において、時効に注意すべきケースは次のとおりです。

- ①示談交渉に時間がかかっている

- ②治療が長引いている

- ③後遺障害認定に時間がかかっている

このような状態にあるときは、時効期限が迫っていることに気付きにくいため、特に時効に注意しなければなりません。

示談交渉に時間がかかっている

示談交渉に時間がかかる理由には、次のような状況であることが考えられます。

- 加害者側が任意保険に加入していない

- 治療期間が長期間になってきている

- 過失割合に争いがある

- 後遺障害等級認定の手続きに時間がかかっている など

このような状況は、示談交渉に時間を要してしまうため、気付かないうちに時効が過ぎてしまう要因となります。 思うように話し合いや手続きが進まない場合には、弁護士に相談することも検討しましょう。 弁護士であれば、法的知識をもって適切に手続きすることができ、話し合いも円滑に進めることができます。また、仕事や家事、育児などで手続きを行う余裕がない場合でも、弁護士に手続きや交渉を一任することができるため安心です。 以下のページでは、示談が進まない対処法について詳しく解説しています。 ぜひあわせてご参考になさってください。

合わせて読みたい関連記事

治療が長引いている

治療が長引いている状況も、気付かないうちに時効が過ぎてしまうという結果に陥りやすいです。 特に次のような場合は、治療が長引きやすい傾向にあるため、注意が必要です。

- 複数の怪我を負った場合

- 重度の怪我を負った場合

- リハビリに時間がかかっている場合 など

治療費や入通院慰謝料などの傷害部分の損害は、「事故発生日の翌日」から時効期限のカウントがスタートするという考え方があります。示談交渉は、原則怪我の治療が完了してから行うため、治療が長引けばその分時効期限が差し迫ってくることになります。 そのため、治療が長引き時効が心配な方は、弁護士への相談を検討されることをおすすめします。なお、弁護士への相談は治療中でも行うことができます。

後遺障害等級認定に時間がかかっている

事故が原因で後遺症が残った場合は、“後遺障害等級認定の申請手続き”を行う必要があります。

後遺障害等級認定とは?

交通事故が原因で負った怪我の後遺症について、「交通事故が原因の損害である」と自賠責保険から認めてもらうことをいいます。

残ってしまった後遺症が、事故による後遺障害であるのかを判断してもらうまでは、後遺障害に関する示談交渉を行えません。後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などの後遺障害部分の損害は、「症状固定日の翌日」から時効期限のカウントがスタートするため、後遺障害の認定に時間がかかってしまうと、それだけ時効が差し迫ってきてしまいます。 なお、次のような場合は、結果が出るまでに時間がかかる可能性があります。

- 異議申立てなどで再審査を行っている場合

- 提出書類に不備がある場合

- 複雑な後遺症が複数残っている場合 など

時効期限が過ぎても示談できるケース

時効期限が過ぎると損害賠償請求権が消滅するため、加害者へ損害賠償請求できなくなりますが、時効期限が過ぎても示談できる例外のケースがあります。 それは、時効経過後に加害者から「時効援用の意思表示がなされない場合」です。 時効の効果は、時効によって利益を受ける者(=加害者)からの時効の援用がなければ生じないと考えられています。そのため、時効の援用がなされなければ、時効期限が過ぎても損害賠償を請求することができます。

時効の援用とは?

時効によって利益を受ける者が時効の完成を主張することをいいます。たとえば、事故の加害者から時効が過ぎた後に「時効期間経過後なので支払いません」といった主張があった場合には、時効の援用により損害賠償請求権を失うため、損害賠償請求できなくなります。

交通事故の示談の時効が過ぎそうな場合の対処法

時効が迫ってきた場合の対処法には、次のようなアクションが挙げられます。

- ①時効の完成猶予

- ②時効の更新

被害者側が上記のようなアクションを起こすことで、時効を延長することができます。 ただし、時効が差し迫ってきているからといって、納得いかない内容にもかかわらず、妥協して示談してしまうことだけはしないようにしましょう。 では、次項にて「時効の完全猶予」と「時効の更新」について詳しく解説していきます。

時効の完成猶予

時効の完成猶予とは、“所定の期間に限り、時効の完成を先延ばしにすることができる制度”です。以前は、「時効の停止」と呼ばれていました。 なお、代表的な時効の完成猶予の事由には、下表の手続きが挙げられます。 これらの手続きを行うことで、時効の完成が一時的に猶予されます。

| 催告 | 催告時から6ヶ月間時効の完成が猶予される |

|---|---|

| 裁判上の請求 | 裁判が終了するまで時効の完成が猶予される |

| 支払督促 | 申立てによって時効の完成が猶予される |

| 強制執行(給付義務を強制的に履行させること) | 強制執行の申立ての手続きによって時効の完成が猶予される |

| 仮差し押さえ、仮処分 | 手続きが終了してから6ヶ月間時効の完成が猶予される |

時効の完成猶予は、あくまで一時的に時効の進行をストップさせることです。一定期間経過後は時効のカウントが再開するので注意が必要です。

時効の更新

時効の更新とは、“進んでいた時効の進行がリセットされて、新たにカウントが始まる制度”です。以前は、「時効の中断」と呼ばれていました。 なお、代表的な時効の更新の事由には、下表の手続きが挙げられます。 これらの手続きを行うことで、これまでの時効の進行をリセットし、新たにゼロから進行をスタートすることができます。

| 債務者の承認 | 承認があった時から時効が更新される |

|---|---|

| 裁判上の請求の確定 | 確定判決により権利が確定することで時効が更新される |

| 支払督促の確定 | 支払督促の確定によって時効が更新される |

| 強制執行の終了 | 手続きが終了したときに時効が更新される |

時効の更新を行う際は、まず加害者や加害者側の保険会社に債務の承認を求めることが実務上多いです。弁護士に依頼しなければ手続きが行えないことはありませんが、適切に手続きを行うためには、法律のプロである弁護士にご相談されることをおすすめします。

交通事故の示談の時効を延長する方法

交通事故では、示談の時効を延長する方法として、次の手続きが挙げられます。

- ① 裁判を起こす(裁判上の請求)

民事訴訟(民事裁判)を起こすことで、裁判の手続きが終了するまで時効の完成が猶予されます。

また、確定判決などによって権利が確定すると、時効が更新されます。 - ②催告をする

加害者に内容証明郵便などで損害賠償請求書を送付することにより、時効の完成が6ヶ月間猶予されます。ただし、加害者への催告は1度しか行えません。 - ③強制執行を行う

強制執行の手続きを行うことで、手続きが終わるまでの間は時効の完成が猶予されます。

また、手続きが終了すると時効が更新されます。 - ④債務の承認を求める

加害者側に「交通事故の損害賠償金を支払う責任がある」などと認めてもらうことにより、承認時から時効が更新されます。

これらの手続きを行うことで、差し迫った時効の進行を一時的にストップ(時効の完成猶予)あるいはカウントをゼロにしてゼロからスタート(時効の更新)させることができます。

交通事故の時効があるからといって焦って示談しない

「もう少しで時効を迎えてしまうから・・」と、時効を気にしていい加減な示談内容に応じないようにしましょう。 時効期限が迫ると焦りが生じてしまうのは当然のことです。しかし、だからといって加害者側の保険会社が提示する示談内容が正しいのかも分からない状態で示談することは非常に危険です。 そのため、“時効を延長する方法はある”ということを念頭に置きながら、焦らずに、ご自分が納得できる内容で示談できるよう慎重に進めていくことが大切です。

示談交渉が進まない場合は別の方法で進める

示談交渉が難航して進まない状況が続いている場合には、“第三者の介入”を検討しましょう。 第三者には、交通事故を取り扱う公益財団法人の交通事故紛争処理センターや、日弁連が運営する交通事故相談センターといった機関が代表的な例として挙げられます。そのほかにも、主に保険会社への苦情や相談を受け入れているそんぽADRセンター、保険オンブズマン、一般財団法人である自賠責保険・共済紛争処理機構といった機関があります。 いずれも中立の立場で適正な交渉の進行をサポートしてくれ、示談交渉をよりスムーズに進められることに期待できますが、これらの手続きには手間と時間を要してしまいます。そのため、第三者の介入手続きについてもよく理解している弁護士に相談することで、さらにスムーズに進めることができます。

合わせて読みたい関連記事

時効が迫る交通事故を弁護士に任せるメリット

時効が迫ってきている場合に弁護士へ手続きを任せると、次のようなメリットがあります。

- 時効期限や時効開始のタイミングを正確に把握してもらえる

- 時効の完全猶予、時効の更新によって時効の延長手続きをしてもらえる

- 示談交渉をスムーズに進めてもらえ、時間がかからない

- 弁護士基準が使えるため、慰謝料の増額が期待できる など

仕事や家事に育児と、事故に遭ったからといって、これまで毎日行ってきたことを休むわけにはいきません。怪我が重く入院を強いられる方や、怪我の痛みを我慢しながら日常生活を送られる方もいらっしゃるはずです。 弁護士に依頼することで時効の管理をしてもらえることは、少しでも日常生活に時間を割くことができるため、負担軽減につながります。 弁護士に依頼するメリットについてさらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

交通事故の示談の時効でお悩みの方は早い段階で弁護士への相談を検討しましょう

ただでさえ、交通事故によるストレスや負担がかさむ中、時効が迫ってくると、焦りによる新たなストレスが生じてしまいます。焦って妥協した示談内容に応じてしまうのではなく、できるだけ早い段階で、交通事故に精通した弁護士に一任しましょう。 弁護士は、時効を見据えた適切な期限管理のほか、適正な損害賠償金額獲得に向けたベストな通院方法の助言や、ストレスフルな加害者側の保険会社とのやりとりに徹底します。 治療に専念できたり、普段の日常生活を送ることができたりと、不要なストレスから解放され、一任できるという大きな安心感を得るためにも、ぜひ弁護士への相談をご検討ください。

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

0120-790-073

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

交通事故に遭いお困りの方へ

交通事故事件の経験豊富な

弁護士が全面サポート

弁護士費用特約を使う場合

本人原則負担なし※保険会社の条件によっては

本人負担が生じることがあります。

弁護士報酬:成功報酬制

※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合

※事案によっては対応できないこともあります。

※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。